AEDサブマップ

更新 2024年7月9日

AEDを設置している施設のマップ

2024年1月1日版

AEDサブマップの解説

1.心臓突然死

日本では7分間に1人の方が心臓突然死で亡くなられていて、その多くが心室細動によるものだと言われています。

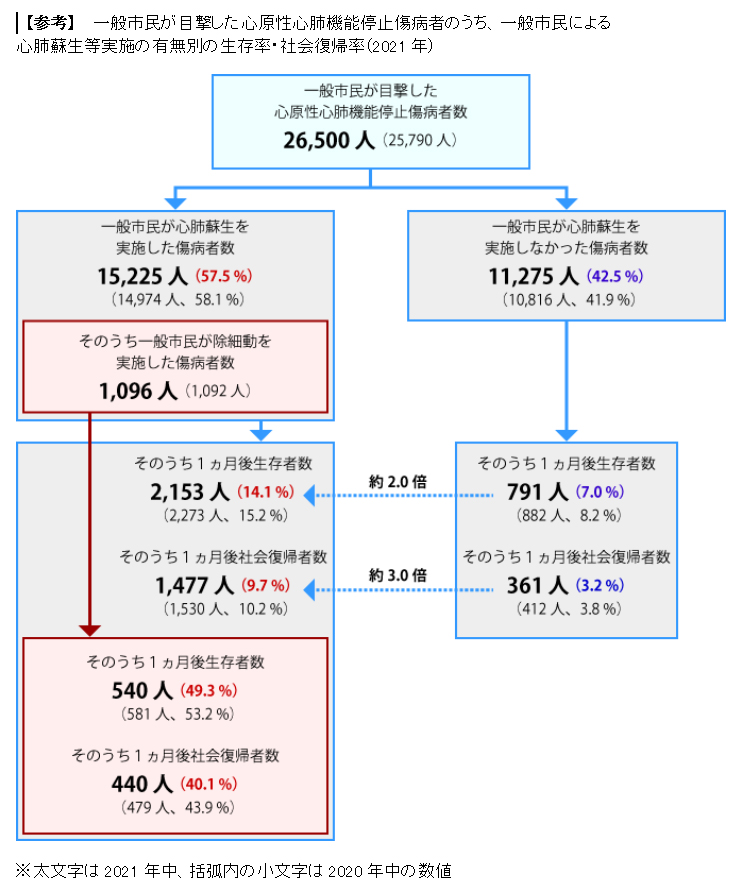

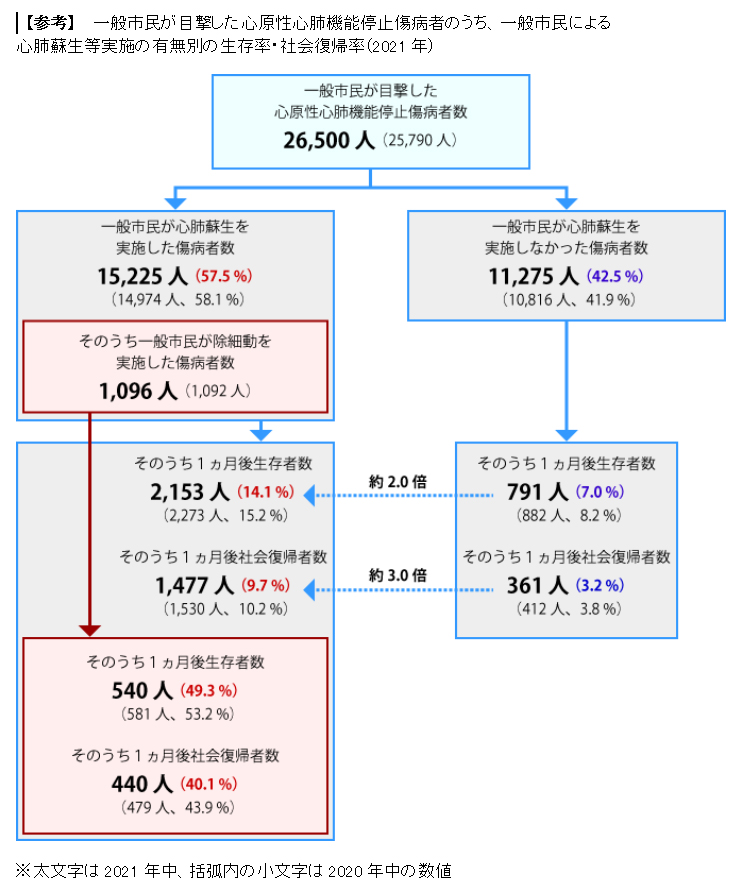

下の図は、日本AED財団のサイトから引用したもので、2021年の消防庁の統計に基いた数値です。

ここから読み取れることは、そこに居合わせた一般市民が心肺蘇生に協力し、除細動が含まれれば、生存率や社会復帰率が飛躍的に高まるということです。

心肺蘇生については後程触れますが、除細動に使われるのがAED(自動体外式除細動装置)で、最近よく見かけるようになり、職場などで講習会も行われるようになりました。

2.除細動は時間との勝負

心室細動とは、心臓が小刻みに震えて血液を送り出せなくなる症状で、発症後5~15秒で意識消失、4~5分で脳障害が起ります。

その間に適切な措置が施されなければ、死に至ったり重篤な後遺症が残ります。また、発症後1分経過ごとに、助かる確率が7~10%減っていくとされています。一方、つくば市における救急車の平均到着時間は8.1分です。出動要請に平均2分程かかるとされているので、合計すると既に10分オーバー。

ということは、救急車到着前の初期ケアが不可欠ということになります。

3.5分以内で除細動

初期ケアの3本柱、除細動、胸骨圧迫、人工呼吸ですが、新型コロナ感染症の拡大もあり、最近では心臓の再起動が優先されています。

人手さえあれば胸骨圧迫は開始できますが、除細動にはAEDが必要です。

AEDの起動準備に1分かかるとして、如何に短時間でAEDを準備できるかが決め手となります。周囲に協力者がいなければ2分、出動要請と並行できれば4分がリミットです。それを実現するには、AEDの設置場所への到達や取り出しがスムーズに行われる必要があります。

心臓機能が停止したら、そこに居合わせた方々に命が委ねられます。

できるだけ多くの方々に、AEDの設置場所や使い方の知識を身に着けていただきたい。その設置場所を画像化したのがAEDマップです。

本来AEDの設置目的は、その施設関係者や利用者の救命ですが、近接するエリアでの対応も快諾してしていただきました。このマップを記憶に留めていただけたらと思います。

ただし、AEDが利用できるのは、各施設の営業時間内に限られます。5分という時間的制約も考慮すべきです。AEDが利用できない場合の次善の策は、救急車到着まで胸骨圧迫を継続することとされています。

4.WEB救急救命講座(AEDを含む)

AEDは、イラストと音声ガイドによって、素人でも操作できるように設計されています。

とはいっても、緊急場面に遭遇すれば、不安や緊張に圧し潰されそうになるでしょう。それらの克服には、知識を身に付付けるしかないですね。

AED操作も含めた救急救命講習会の開講を検討中ですが、職場などで行われる講習会と同レベルの内容を、自宅で受講することもできます。

総務省消防庁による一般市民向け応急手当WEB講習です。

分かり易い動画を多用し、テストも含まれていて、家族ぐるみで楽しく参加することもできます。手軽に繰り返し学習ができるのが魅力です。是非チャレンジを。